「鍼」と聞くと、注射針をイメージして「痛そう」「怖い」と感じる方も少なくありません。

しかし、これら二つの鍼は、形状、構造、そして体内で果たす役割が根本的に異なります。

この違いこそが、鍼灸治療の安全性の高さと効果の秘密です。

1. 「役割」の決定的な違いとメカニズム

| 項目 | 注射針 (Medical Needle) | 鍼灸の鍼 (Acupuncture Needle) |

| 主な目的 | 物質の注入(注射)や採取(採血) | 生体組織への刺激と生体の自然治癒力の引き出し |

| 役割 | 薬液などの物質を「通す」パイプ | 物質を通さず、ツボ・神経・筋肉・筋膜へ直接「刺激を入れる」 |

鍼灸の鍼が「効く」メカニズムの深掘り

鍼灸の鍼は、注射針のように薬を体内に注入するわけではありません。

その役割は、身体の特定部位(ツボやトリガーポイント)に極めて微細な物理的刺激を与えることです。

- 血流の改善: 鍼が筋肉や組織に到達することで、その部位の血管が拡張し、滞っていた血流が劇的に改善します。

これにより、痛み物質や疲労物質の排出が促されます。 - 鎮痛物質の分泌: 刺激が脳に伝わると、脳がそれに対抗するために、体内でモルヒネに似た作用を持つエンドルフィンやエンケファリンといった強力な鎮痛物質を分泌します。

- 自律神経の調整: 鍼の刺激は、ストレスなどで乱れた自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスを整え、内臓機能やホルモンバランスを正常に近づける効果があります。

これは、「物質を運ぶ」ことに特化した注射針では得られない、鍼灸治療独自のメカニズムです。

2. 「形状」の科学的な違い:痛みを最小限にする構造

注射針と鍼灸の鍼は、どちらもアレルギー反応が出にくいステンレス製が主流ですが、その構造には大きな違いがあります。

| 項目 | 注射針 | 鍼灸の鍼 |

| 先端の形状 | 斜めにカットされた鋭利な刃先(バイアスカット) | 丸みを帯びた卵形・松葉形(鋭くない円錐形) |

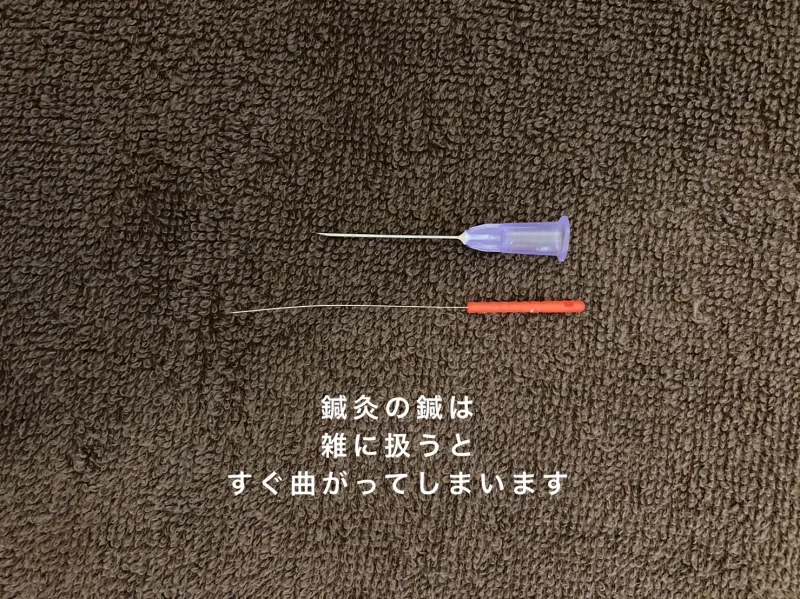

| 太さの比較 | 0.4mm〜0.9mm程度(太い) | 0.12mm〜0.3mm程度(髪の毛とほぼ同じ) |

| 構造 | 液体を通すための空洞(ストロー状)がある | 中身が詰まった中実(ちゅうじつ)の金属棒 |

痛くない理由:皮膚を「切る」か「押し分ける」か

鍼灸の鍼の太さは、種類にもよりますが、最も細いものでは0.12mm程度と、人間の髪の毛(約0.08〜0.15mm)とほぼ同じです。

そして、最も重要なのはその先端の形です。

注射針は皮膚を鋭く「切り裂く」構造であるのに対し、鍼灸の鍼は丸みを帯びているため、皮膚の組織や繊維を「押し分けて」進みます。

この構造が、痛覚を刺激しにくくし、「チクッ」とした痛みをほとんど感じさせない理由です。

さらに、鍼は非常にしなるため、万が一、血管や骨などの硬い組織に当たると、それを避けて進もうとする安全性を備えています。

3. 素材と衛生管理の徹底

素材がステンレスであるため、金属アレルギーの心配は極めてまれです。

しかし、鍼灸治療における最大の安心材料は衛生管理にあります。

現在の日本のほとんどの鍼灸院では、ディスポーザブル(使い捨て)鍼の使用が徹底されています。

患者様一人ひとりに対して新品の滅菌パックに入った鍼のみを使用し、使用後の鍼はすぐに医療廃棄物として安全に処理されます。

この徹底した管理により、感染症のリスクは極めて低く抑えられています。

4. 痛みの感覚を左右する鍼灸師の技術

鍼灸師は、鍼専用の筒(鍼管)を用い、皮膚に触れるか触れないかのうちに鍼を極めて速い速度で刺入する「管鍼法」などの技術を使います。

これにより、皮膚の痛覚が反応する前に鍼が通過するため、患者様が感じる刺激は「響き」(ズーンとした重い感覚)が主となり、注射のような鋭い痛みはほとんどありません。

このように、鍼灸の鍼は柔らかいので、動脈や骨などの硬く弾力のある部分には刺さらずに避けてくれます。